기후 기금 $1조3천억 ‘억지’합의

COP 29, 최종 합의에도 신뢰성 의문

문제는 돈이다.

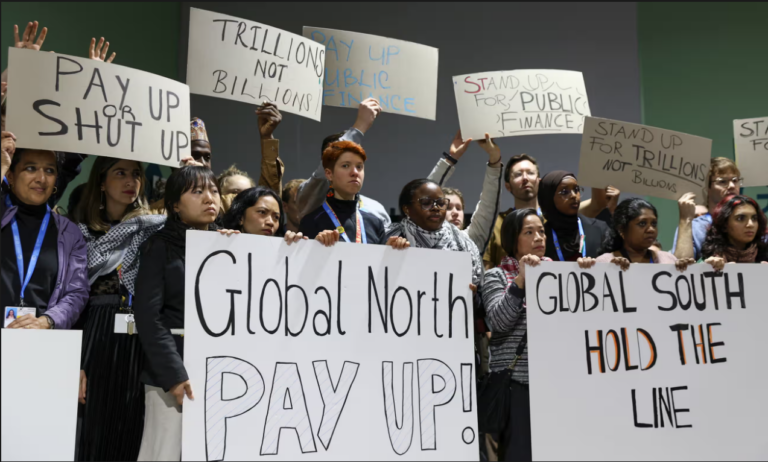

지난 2주동안 유엔이 아제르바이잔 바쿠에서 개최한 전세계 기후관련 최고회의체인 COP29(제29차 유엔 기후변화협약 당사국 총회)의 핵심은 돈이었다. 그 결과 선진국(북반구 국가)들은 내년부터 2035년까지 매년 1조3천억달러를 여러 형태로 저개발국(남반구 국가)에 지원하기로 결정했다.

1조3천억 달러 중 3천억 달러는 북반구 국가들의 직접적인 재정지원이나 저금리 융자 등의 형태로 남반구를 지원하고 나머지는 민간영역의 투자와 대출 등이 주를 이룰 것으로 보인다. 그 세부 내역도 기간도 정해지지 않았으나 내년부터 이 기금이 집행되는 것으로 합의됐다.

그 동안의 기후정상회의는 대부분 탄소 감축 문제가 주요 의제였으나 이번은 그로 인한 손해배상 격인 기후 기금이 그 자리를 차지했다.

그러나 남반구와 북반구 모두 이번 합의를 환영하지 않았다. 돈을 내는 쪽은 많아서 아우성이고 받는 쪽은 적어서 아우성이란 말이다. 나쁜 합의보다는 무합의가 더 낫다는 말도 있지만 선진국들과 저개발국들은 반 강제로 합의를 이뤄 냈다. 합의가 미뤄지면 내년에 시작되는 미국의 트럼프 차기 대통령이 어떤 악영향을 끼칠지 모른다는 불안감이 각국 대표단으로 하여금 서명을 강제시켰다는 말이다.

이 합의가 왜 나쁜 합의인지를 따져보자.

먼저 총량이다. 1조3천억달러는 제법 커 보인다. 한국의 1년 국민총생산양(nominal)이 1조 8천억달러 정도다. 그러나 선진국들이 지난 150여년 간 화석연료를 태우면서 만들어 낸 이산화탄소로 인해 상승한 기후변화와 해수면 변화 등으로 실제 피해액은 최소 5조달러에서 7조달러에 이를 것으로 추산된다. 바베이도스 총리인 미아 모틀리(Mia Mottley)는 COP 29에서 “물 부족으로 농사가 안되면 농부는 거주지를 옮겨야 한다.” 며 “이런 이주는 누가 이기고 지는 게임이 아니라 모두가 이기는 상황으로 변화시켜야 한다” 라고 지적했다.

또 정부 차원에서 좀 더 직접적으로 지원되는 3천억 달러는 지금까지 매년 1천억달러의 기금 약속보다는 3배로 늘었지만 2009년의 환경에서 약속해 줬던 것이다. 그러니 이미 15년이 지나는 동안 인플레이션 등으로 3배 증액이 아니라 약간 증액된 것으로 봐야 한다. 게다가 1천억달러의 약속도 2022년 기준으로 제대로 지켜지지 않았으니 앞으로의 약속도 신뢰에 의문이 간다.

또 민간부분에서 투자될 1조 달러는 확실한 것이 아무 것도 없다. 선진국 정부들이 민간 기업들을 얼마나 기후 투자에 끌어들일지 의문이다. 민간 기업 입장에서 수익이 확실하지 않은 상태에서 저개발국에 태양광발전소나 풍력단지를 조성하는 일은 쉽지 않기 때문이다. 따라서 1조3천억 달러가 저개발국에 또다른 부채로 매년 지워지게 될 가능성이 크다. 기후 기금은 사실 선진국의 자선금이 아니라 저개발국에게 진 빚의 성격으로 규정돼야 한다. 선진국들이 의무적으로 갚아야 할 채무라는 것이다. 그런데 선진국들은 채무 이행이 아니라 새로운 형태의 금융이나 투자 등으로 오히려 저개발국을 착취하는 또다른 올가미가 될 수 있다는 것이다. 금액도 적지만 돈의 지출 방법 또한 바람직하지 않은 것이다.

국제 기후단체인 350.org에서는 이번 합의에 대해 “높은 이자율의 대출이 아닌 보조금을 제공하는 기후 금융이 돼야 한다. 높은 이자의 대출은 취약국가들이 더 많은 부채를 지게 하기 때문에 보조금이 우선시 돼야 한다. 민간보다 공공 투자를 늘려 이윤보다 사람을 더 우선시 해야 한다. 투명하고 확실한 자금 조달이 이뤄져야 하고 신속하고 투명하게 사용돼야 한다. 금융 정보에 대한 투명한 공개도 필요하다”고 이번 합의에 대해 지적했다.

사실 선진국들이 이에 필요한 자금을 조달하는 것은 그리 어려운 일은 아니다. 이미 진행돼 온 화석연료 기업에 대한 지원을 끊고 화석연료기업에 대한 적절한 환경세를 매기고 수퍼리치들에 대한 부유세를 부과한다면 매년 수조달러 이상의 공공 자금도 모을 수 있을 것이다.

정필립